All’inizio del 2025, il Sudan ha registrato un allarmante rapporto debito/PIL del 252%. Ciò significa che il debito pubblico totale del Paese è 2,5 volte superiore al suo intero prodotto economico annuale. Non è difficile capire perché il Sudan si trovi in una situazione così disastrosa: come abbiamo sottolineato nella newsletter della scorsa settimana, il Paese è stato travolto da un conflitto che dura da decenni e che ha compromesso gravemente qualsiasi possibilità di crescita economica e stabilità finanziaria. Tuttavia, in un certo senso, il Sudan – uno dei Paesi più ricchi in termini di risorse ma più poveri in termini di reddito e ricchezza delle famiglie – è anche rappresentativo di ciò che sta accadendo nel continente africano. Nel 2022, il rapporto medio tra debito e PIL nei paesi subsahariani era del 60%, un rapporto raddoppiato rispetto al 30% del 2013. Questo aumento dell’indebitamento è scioccante.

Il debito totale dell’Africa supera i 1.000 miliardi di dollari, con costi di servizio del debito pari a 163 miliardi di dollari all’anno. Il debito totale dei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto gli 11.400 miliardi di dollari nel 2023, quattro volte il totale del 2004, pari a 2.600 miliardi di dollari. Questo aumento straordinario ha provocato una crisi del debito in oltre trenta dei sessantotto Paesi a basso reddito. Questo debito galoppante ha un impatto sullo sviluppo in due modi principali:

1. A causa dell’aumento del rischio di insolvenza, ottenere ulteriori crediti diventa molto costoso e spesso è possibile solo attraverso istituti di credito commerciali. Il debito commerciale totale dell’Africa è ora pari al 43% del suo debito estero totale, più del doppio rispetto al 2000.

1. A causa dell’aumento del rischio di insolvenza, ottenere ulteriori crediti diventa molto costoso e spesso è possibile solo attraverso istituti di credito commerciali. Il debito commerciale totale dell’Africa è ora pari al 43% del suo debito estero totale, più del doppio rispetto al 2000.

2. L’elevato servizio del debito limita la flessibilità fiscale, costringendo molti governi a tagliare la spesa per l’istruzione, la sanità, lo sviluppo industriale e le infrastrutture. In molti Paesi africani, ciò ha portato a misure di austerità su tutti i fronti: nel 2022, ventidue paesi hanno speso più per pagare gli interessi sul debito che per l’assistenza sanitaria e sei di essi hanno speso più per il servizio del debito che per l’istruzione. Un elevato indebitamento porta inevitabilmente a misure di austerità e quindi a una contrazione economica.

Solo una manciata di Paesi africani è riuscita a immunizzarsi dalla crisi, soprattutto perché questi hanno una popolazione più ridotta ed esportano beni di alto valore. Uno di questi paesi è la Guinea Equatoriale, che ha una popolazione di 1,8 milioni di abitanti, guadagna 5,13 miliardi di dollari all’anno (principalmente dalle esportazioni di petrolio greggio e gas naturale) e ha un rapporto debito/PIL del 31,3%. Un altro è il Botswana, che ha una popolazione di 2,5 milioni di abitanti, guadagna 5,33 miliardi di dollari all’anno dall’esportazione di diamanti e ha un rapporto debito/PIL del 27,4%.

Africa’s Faustian Bargain with the International Monetary Fund (maggio 2025) è il terzo di una serie di dossier che esaminano l’impatto della crisi economica africana (il primo è stato Life or Debt: The Stranglehold of Neocolonialism and Africa’s Search for Alternatives nell’aprile 2023, seguito da How Neoliberalism Has Wielded ‘Corruption’ to Privatise Life in Africa nel novembre 2024). Questa serie in tre parti, scritta dal Senior Fellow Grieve Chelwa e da me, sarà pubblicata da Inkani Books entro la fine dell’anno in forma ampliata e con un’introduzione sostanziale.

1. L’era coloniale ha impoverito il continente africano sia delle sue ricchezze che della sua popolazione, milioni di cui sono stati catturati, portati nelle Americhe e brutalmente ridotti in schiavitù. Quando i Paesi africani hanno conquistato l’indipendenza negli anni ’60 e ’70, semplicemente non disponevano delle risorse statali o del capitale accumulato nelle mani del settore privato necessario per la costruzione di grandi infrastrutture e l’industrializzazione.

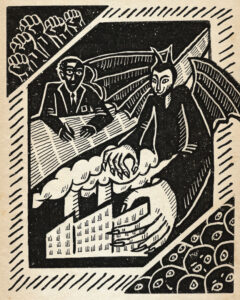

2. I Paesi africani che hanno tentato di accumulare risparmi interni e di contrarre prestiti dal blocco socialista per grandi progetti infrastrutturali – come dighe e sistemi elettrici che erano stati deliberatamente trascurati dai governanti coloniali – hanno dovuto affrontare omicidi (Patrice Lumumba in Congo nel gennaio 1961 e Louis Rwagasore in Burundi nell’ottobre 1961) e colpi di Stato (Kwame Nkrumah in Ghana nel febbraio 1966).

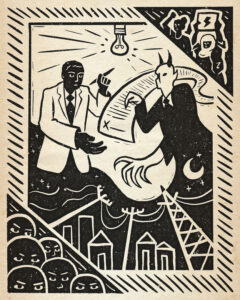

3. Il sistema neocoloniale ha strutturato l’economia mondiale in modo tale che i Paesi africani sono stati costretti a vendere le loro materie prime a prezzi bassi; ottenere royalties (compensi riconosciuti ai titolari di diritti di proprietà industriale, commerciale, intellettuale) minime dalle multinazionali occidentali; pagare prezzi elevati per i prodotti finiti importati (in molti casi per le fonti energetiche); contrarre prestiti presso il Fondo monetario internazionale (FMI) e i creditori commerciali occidentali per coprire il deficit di bilancio; pagare elevati costi per il servizio del debito; attuare programmi di austerità su richiesta dell’FMI; e quindi entrare in una spirale di indebitamento che sembra non avere fine.

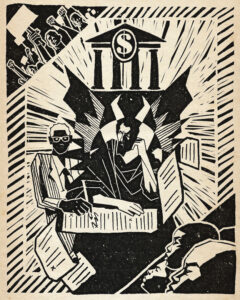

4. L’FMI e le varie agenzie ad esso associate (come Transparency International) esercitano pressioni sui governi dei paesi africani vulnerabili affinché erodano ulteriormente la capacità dello Stato chiudendo i dipartimenti di regolamentazione e riducendo la propria competenza nel negoziare accordi con i creditori occidentali e le multinazionali minerarie . Uno Stato ridotto significa che la popolazione di quel Paese – e del continente nel suo complesso – ha meno potere di negoziazione all’interno della struttura neocoloniale.

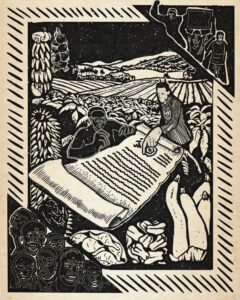

Nel nostro ultimo dossier, mostriamo come la nuova politica dell’FMI nei confronti del continente africano sia molto simile alla sua vecchia politica (come nel resto del mondo, come discutiamo nel nostro dossier dell’ottobre 2023, How the International Monetary Fund Is Squeezing Pakistan). Nel dossier forniamo una breve sintesi dei continui tentativi di creare istituzioni finanziarie africane, come una Banca centrale africana, una Banca africana per gli investimenti, una Borsa pan-africana e un Fondo monetario africano. La data prevista per la loro creazione è già stata superata, ma la loro necessità rimane nell’Agenda 2063 dell’Unione Africana (definita nel 2013). Sosteniamo inoltre il regionalismo nel continente utilizzando il dibattito sull’Area di libero scambio continentale africana. Non esiste una panacea facile. Alla fine del dossier, esaminiamo il caso del Senegal per comprendere le sfide che devono affrontare i Paesi che affermano la loro sovranità. Quando il nuovo governo progressista del paese, guidato da Diomaye Faye, ha verificato i dati comunicati all’FMI e ha dimostrato che alcuni di essi erano errati, l’FMI ha risposto sospendendo la linea di credito di 1,8 miliardi di dollari concessa al Senegal. Cosa farà ora il Senegal? Il governo di Faye tornerà all’FMI a giugno. Concludiamo il dossier ponendo la seguente domanda: “Si apriranno altre strade per il Senegal o sarà destinato a seguire l’agenda di austerità e indebitamento dell’FMI che da decenni affligge i paesi del Sud del mondo?”.

Nel nostro ultimo dossier, mostriamo come la nuova politica dell’FMI nei confronti del continente africano sia molto simile alla sua vecchia politica (come nel resto del mondo, come discutiamo nel nostro dossier dell’ottobre 2023, How the International Monetary Fund Is Squeezing Pakistan). Nel dossier forniamo una breve sintesi dei continui tentativi di creare istituzioni finanziarie africane, come una Banca centrale africana, una Banca africana per gli investimenti, una Borsa pan-africana e un Fondo monetario africano. La data prevista per la loro creazione è già stata superata, ma la loro necessità rimane nell’Agenda 2063 dell’Unione Africana (definita nel 2013). Sosteniamo inoltre il regionalismo nel continente utilizzando il dibattito sull’Area di libero scambio continentale africana. Non esiste una panacea facile. Alla fine del dossier, esaminiamo il caso del Senegal per comprendere le sfide che devono affrontare i Paesi che affermano la loro sovranità. Quando il nuovo governo progressista del paese, guidato da Diomaye Faye, ha verificato i dati comunicati all’FMI e ha dimostrato che alcuni di essi erano errati, l’FMI ha risposto sospendendo la linea di credito di 1,8 miliardi di dollari concessa al Senegal. Cosa farà ora il Senegal? Il governo di Faye tornerà all’FMI a giugno. Concludiamo il dossier ponendo la seguente domanda: “Si apriranno altre strade per il Senegal o sarà destinato a seguire l’agenda di austerità e indebitamento dell’FMI che da decenni affligge i paesi del Sud del mondo?”.

L’anno prima della pandemia, sono volato dall’aeroporto di Entebbe in Uganda alla città di Kisoro, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo (RDC). Insieme a una guida di nome Katende ho raggiunto in auto il confine che attraversa la città di Bunagana, dove il gruppo ribelle M23 (il Movimento 23 marzo, sostenuto dal Ruanda) si era insediato sul lato congolese del confine. Abbiamo attraversato le splendide colline verdi dell’Uganda sud-occidentale fino ad arrivare alla città quasi deserta e al posto di frontiera desolato. Si era discusso di potenziare il posto di frontiera a causa del grande volume di merci che attraversava il confine in entrambe le direzioni. Ma ora, a causa della guerra in corso, tutto ciò che si vede sono poche biciclette, spesso lasciate passare con un cenno della mano da guardie e doganieri svogliati.

A Katende ho parlato con alcune persone che si aggiravano intorno a un piccolo negozio chiamato duuka (dal termine hindi dukan, portato in questa parte dell’Uganda dai commercianti indiani conosciuti in passato come dukwallas). In questo negozio ho incontrato un’anziana commerciante che attraversava spesso il confine con merci provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Che tipo di merci? Di tutti i tipi, a volte anche diamanti. Si chiamava Ssuubi e parlava luganda. Ha detto qualcosa che ha fatto ridere Katende. Gli ho chiesto cosa fosse. Ha preso il mio taccuino e ha scritto quello che aveva detto: Akakonge ak’omu kkubo. Bwe katakukuba magenda, kakukuba amadda. Poi mi ha consegnato il taccuino su cui aveva scritto: “Se il piccolo ceppo d’albero sul sentiero non ti fa inciampare all’andata, ti farà inciampare al ritorno”. Sospetto che Ssuubi si riferisse al contrabbando e alle guardie di frontiera. Ma forse era solo un riflesso della vita, con il destino al centro della sua povertà nonostante fosse coinvolta nel contrabbando di diamanti, così poco costosi qui ma così costosi una volta arrivati nei Paesi del Golfo e ad Anversa e, infine, nelle gioiellerie di lusso di tutto il mondo.

A Katende ho parlato con alcune persone che si aggiravano intorno a un piccolo negozio chiamato duuka (dal termine hindi dukan, portato in questa parte dell’Uganda dai commercianti indiani conosciuti in passato come dukwallas). In questo negozio ho incontrato un’anziana commerciante che attraversava spesso il confine con merci provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Che tipo di merci? Di tutti i tipi, a volte anche diamanti. Si chiamava Ssuubi e parlava luganda. Ha detto qualcosa che ha fatto ridere Katende. Gli ho chiesto cosa fosse. Ha preso il mio taccuino e ha scritto quello che aveva detto: Akakonge ak’omu kkubo. Bwe katakukuba magenda, kakukuba amadda. Poi mi ha consegnato il taccuino su cui aveva scritto: “Se il piccolo ceppo d’albero sul sentiero non ti fa inciampare all’andata, ti farà inciampare al ritorno”. Sospetto che Ssuubi si riferisse al contrabbando e alle guardie di frontiera. Ma forse era solo un riflesso della vita, con il destino al centro della sua povertà nonostante fosse coinvolta nel contrabbando di diamanti, così poco costosi qui ma così costosi una volta arrivati nei Paesi del Golfo e ad Anversa e, infine, nelle gioiellerie di lusso di tutto il mondo.

Ssuubi rimarrà al duuka a comprare un succo, a mangiare un pasto confezionato, in piedi, al sole ad aspettare che sia sicuro attraversare il confine e poi affrontare i miliziani dell’M23 dall’altra parte, trovare qualcuno a cui vendere i diamanti e altre cose, tornare indietro, cercare di non inciampare e, infine, vendere i diamanti per quasi nulla a un commerciante che li porterà al porto di Mombasa, in Kenya, da dove saranno spediti fuori dall’Africa. Nessuna delle persone coinvolte – chi ha trovato i diamanti nel terreno, chi li ha venduti a Ssuubi, Ssuubi stessa o chi li acquista da lei e li porta a Mombasa – guadagna qualcosa da mettere da parte. Quando la nave attracca nei Paesi del Golfo o ad Anversa e trova la persona che luciderà i diamanti, il capitale comincia ad accumularsi. Prima di allora, è la povertà che accompagna i gioielli di mano in mano, mani di chi vive alla giornata. Questa è la realtà della ricchezza africana e del suo furto. Questo è ciò che si nasconde dietro il peso del debito e il programma di austerità dell’FMI.

Con affetto,

Vijay

*Traduzione della ventunesima newsletter (2025) di Tricontinental: Institute for Social Research.

Come Potere al Popolo traduciamo la newsletter prodotta da Tricontinental: Institute for Social Research perché pensiamo affronti temi spesso dimenticati da media e organizzazioni nostrane e perché offre sempre un punto di vista interessante e inusuale per ciò che si legge solitamente in Italia. Questo non significa che le opinioni espresse rispecchino necessariamente le posizioni di Potere al Popolo. A volte accade, altre volte no. Ma crediamo sia comunque importante offrire un punto di vista che spesso manca nel panorama italiano.