Furbetti e furboni

Chi paga davvero le politiche abitative della Lega?

Giuliana, 68 anni, 700 euro di pensione di reversibilità. Ora l’ATER, l’azienda territoriale di edilizia residenziale, vuole farle pagare 600 euro di affitto perché in banca ha il TFR e la liquidazione che gli ha lasciato l’ex marito. Alberto, 63 anni, operaio per più di trenta. Con il nuovo affitto l’ATER si mangerebbe metà della sua pensione, erodendo i risparmi di una vita. Monica, 40 anni, disoccupata. L’affitto della sua casa popolare è schizzato a 200 euro mensili perché gli viene conteggiato il risarcimento di un incidente subito. Mohammed e Irina, in Italia da dieci anni, due figli. Lui lavora in un magazzino, lei per una ditta di pulizie, con i nuovi aumenti gran parte del loro stipendio finirebbe nelle tasche dell’ATER.

Queste sono le storie di solo alcuni tra i tanti inquilini colpiti dall’aumento degli affitti voluto dalla giunta regionale guidata dalla Lega. Con la legge regionale 39 del 2017, i nuovi parametri per il calcolo dell’ISEE hanno prodotto un aumento impressionante dei canoni per la maggior parte di loro. A pochissimi, quelli in maggiore difficoltà, i canoni sono invece stati abbassati, ma comunque non sotto i 40€ al mese, il nuovo tetto minimo, superiore a quello assegnato finora gli inquilini più indigenti. La Regione si ostina comunque a parlare di riforma giusta, addirittura di “equità”. Nel frattempo i giornali locali, allineati con l’ideologia della guerra ai poveri – se non direttamente con le forze politiche che governano la regione – parlano di “inquilini milionari”, dei “furbetti delle case popolari”.

Quasi quindici anni fa, le prime pagine dei giornali erano dedicate ai “furbetti del quartierino”, la banda di imprenditori rampanti che tentarono clamorose scalate finanziarie dopo aver accumulato miliardi in speculazioni immobiliari. Oggi con gli stessi termini i giornali locali parlano di Giuliana, Alberto, Monica, Mohammed. Gente che avrebbe “speculato” perché grazie all’alloggio garantitogli dallo Stato ha potuto mettere un po’ di soldi da parte. E che bisognava insultare e delegittimare perché ha compiuto il peggiore dei crimini: non subire in silenzio. Nel giro di pochi giorni sono infatti spuntate assemblee condominiali, cittadine, regionali e da lì presidi, manifestazioni e addirittura forme di disobbedienza civile. Come l’autoriduzione, cioè il pagamento del canone ai livelli precedenti a questi scellerati aumenti. È in queste mobilitazioni che abbiamo conosciuto e raccolto le loro storie, quando insieme ad altre organizzazioni sindacali e politiche gli abbiamo dato una mano nell’organizzarsi per contrastare gli effetti di questa delibera e sostenuto la lotta per farla ritirare.

Ma se non sono loro i furbi in questa storia, chi lo è? Per capirlo bisogna analizzare il problema abitativo in Italia e in Veneto e le politiche che sono state adottate per fargli fronte.

La casa in Italia: l’emergenza di cui tutti parlano

Cento famiglie sfrattate ogni giorno. 650 mila in attesa di vedersi assegnato un alloggio popolare. Più di un milione e mezzo in cosiddetto “disagio reale”, per le quali un terzo del reddito se ne va in affitto. Circa l’11% di quelle che hanno un mutuo rischiano l’insolvenza.

Sono i dati dell’emergenza abitativa in un paese in cui “la precarietà economica e la crisi dei redditi delle famiglie hanno moltiplicato le situazioni di disagio e povertà abitativa” come scrive il Censis nel suo rapporto del 2018. Dallo scoppio della crisi si è infatti moltiplicato il numero di persone sotto la povertà assoluta, quelle cioè con un reddito inferiore al valore monetario dei beni considerati essenziali. Non solo disoccupati e pensionati ma anche più di un milione di lavoratori attivi. Un dato che raddoppia se si considera il cosiddetto “rischio di povertà” [nota 1] (persone che hanno un reddito al di sotto del 60% di quello mediano). A rispondere alle loro esigenze abitative un patrimonio di meno di un milione di alloggi pubblici, molti dei quali privi delle manutenzioni necessarie o addirittura inutilizzabili. E scarsissime risorse destinate al sostegno degli affitti. “Politiche per la casa al minimo storico” come scrive sempre il Censis.

Cinque milioni di persone in povertà assoluta, il doppio se si considera la povertà relativa. Moltissime, ma comunque una minoranza, giusto? Vero, ma questo solo perché è la ricchezza passata a compensare la povertà presente. I mutui accesi per i propri figli, i genitori o i nonni che pagano l’affitto ai loro giovani. Per gli anziani, la cosiddetta “nuda proprietà”, la vendita della propria casa a prezzo scontato in cambio della possibilità di usarla in usufrutto fino alla fine della propria vita [nota 2] . In tre decenni in cui i redditi calavano o stagnavano, i valori delle case sono rimasti inalterati o addirittura cresciuti, col risultato che sempre più annualità di reddito rispetto al passato sono necessari per l’acquisto di un’abitazione [nota 3] . Se i mutui hanno finito per gravare sempre di più sul bilancio famigliare, lo stesso è valso per gli affitti, cresciuti del 105% dal 1991 al 2009 nelle aree urbane (mentre i redditi famigliari solo del 18%)[nota 4] .

Ma la crisi non ha fermato questa corsa? Non ha abbassato i prezzi delle case? Sì ma non quanto ha colpito i redditi. Paradossalmente, l’abbassamento dei prezzi ha messo in discussione il valore del “mattone” come bene rifugio in cui investire i propri risparmi. Si potrebbe addirittura configurare un “mutamento strutturale del mercato”, scriveva nel 2014 la Cassa Depositi e Prestiti, alludendo alla possibilità che l’Italia smettesse di essere quel paese di piccoli proprietari che rimane tutt’ora, con il suo 70% e oltre di case di proprietà. Un’altra tappa nel processo di erosione di quella ricchezza che le classi popolari hanno accumulato in un passato che offriva migliori opportunità lavorative e salariali. E che le politiche sociali dello Stato contribuivano a preservare. Mentre oggi, all’opposto, i tagli alla previdenza e ai servizi pubblici gravano sui redditi dei lavoratori e disoccupati, contribuendo a consumarla.

Così accade proprio nel caso dell’edilizia pubblica, che nonostante la sua insufficienza a far fonte all’emergenza abitativa viene svenduta per battere cassa. Dal 1993 a oggi sono duecentomila le unità abitative messe sul mercato nel “disperato tentativo di ridurre disavanzi economico-finanziari”. Una “manifestazione dell’incapacità di privilegiare quelle prestazioni sociali che si dovrebbero invece garantire”, scriveva in una nota ufficiale Nomisma nel 2017 [nota 5] , a seguito dell’annuncio di alcuni enti locali di edilizia pubblica di vendere parte dei propri alloggi. Da Roma a Genova, da Milano a Brindisi [nota 6] , da Nord a Sud, questo processo continua ancora oggi.

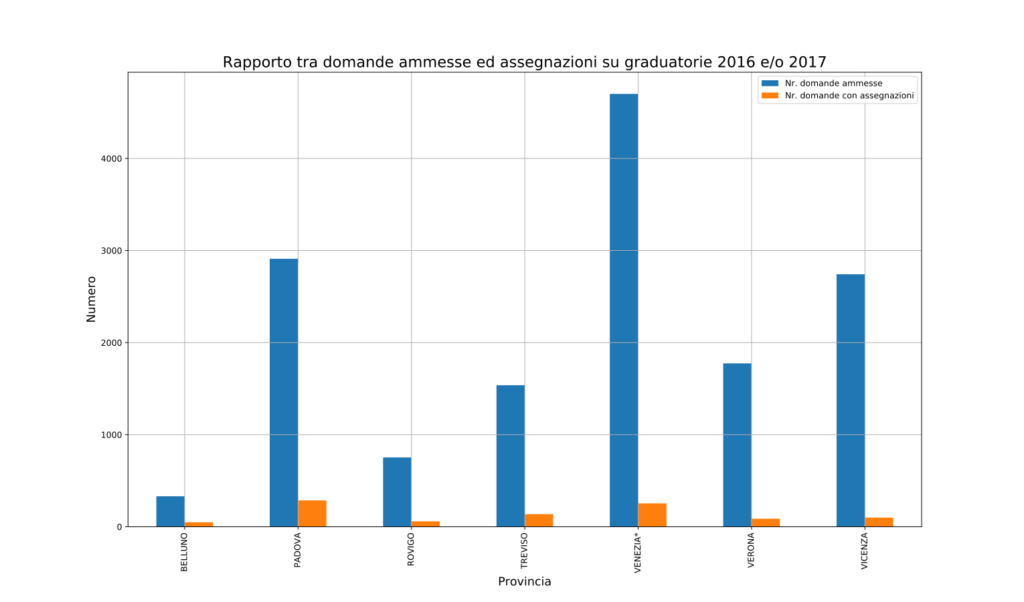

Il Veneto non è ricco per tutti

Anche nel Nord-Est, che presenta una ricchezza procapite media maggiore di tante altre regioni , secondo l’ISTAT sono 273 mila le famiglie al di sotto della soglia della povertà assoluta. Allo stesso tempo, mettendo insieme i dati di Friuli, Trentino, Veneto, Emilia, si superano a malapena i 130 mila alloggi pubblici. È la stessa Regione Veneto d’altronde a scrivere che la quasi totalità delle domande di alloggio popolari da parte di persone che avrebbero i titoli per riceverne “rimane insoddisfatta, visto il numero esiguo di alloggi da destinare a questo fine”. Solo il 6,5% delle richieste ricevono risposta positiva [nota 7] . E chi non ne ha diritto neanche sulla carta non se la passa necessariamente bene. È sempre la Regione a scrivere che “il problema abitativo con la crisi è andato estendendosi, coinvolgendo anche la cosiddetta ‘fascia grigia’ della popolazione, cioè quella che per il reddito maturato non rientra nelle assegnazioni previste per l’edilizia residenziale pubblica, ma non ha la capacità di accedere al libero mercato.” La “grave deprivazione abitativa in Veneto è, infatti, un problema in aumento”. Con il risultato che nel 2018 gli sfratti sono stati 2900, in un trend pressoché costante di crescita che ne ha quintuplicato il numero in vent’anni.

Qual’è la strategia dell’ATER, ente di diretta emanazione della Regione? “Soldi, soldi, soldi”, come canta il poeta. Nel 2018 tutte le sue divisioni provinciali hanno registrato bilanci in attivo: quello di Padova più di quattro milioni, Verona quasi di due, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno più di mezzo milione (di Venezia non è disponibile il bilancio 2018, ma quello dell’anno prima registrava un attivo di quasi due milioni di euro).In molti casi, una parte significativa dei ricavi provengono dalla vendita del patrimonio alloggiativo, che infatti negli ultimi cinque anni è diminuito di quasi il dieci per cento. Solo nella provincia di Padova il numero di alloggi attualmente a disposizione è diminuito di mille unità rispetto al 2014, nonostante la dichiarata incapacità di far fronte all’emergenza abitativa. Altra parte consistente dei proventi sono i finanziamenti in conto capitale, cioè i finanziamenti diretti regionali e nazionali verso gli istituti. Ma la maggior parte dei ricavi provengono dai canoni di affitto. Circa due terzi delle entrate complessive sono pagate direttamente dagli inquilini delle case popolari. Più che un costo, molte di queste case si sono allora rivelate un investimento per lo Stato. Varrebbe la pena fare due conti su quante di queste siano state più e più volte ripagate dai canoni imposti agli inquilini, considerata anche l’età e la carenza di manutenzioni, in molti casi di fatto appaltate a chi le abitava. “Gliele abbiamo curate noi, queste case. Dovrebbero pagarci anziché mandarci avvisi di sfratto”, raccontava Giuliana.

Eppure è proprio dalle loro tasche che la Regione vuole attingere, nel nome della lotta a quel disagio abitativo che in realtà contribuisce a creare. Nelle parole dell’assessore ai servizi sociali Manuela Lanzarin, intervenuta a inizio agosto per rispondere alle polemiche (e alle mobilitazioni) su questo clamoroso aumento dei canoni, “le nuove norme intervengono in particolare, visto l’incremento della domanda e la scarsità di offerta di nuovi alloggi, sul tasso di rotazione dei beneficiari, garantendo un ricambio delle famiglie in stato di bisogno e l’introduzione dei principi di equità e sopportabilità per il nucleo familiare assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica”. Tradotto dal politichese: non ci sono case, non ci sono finanziamenti, ma ci sono i poveri e i conti da far quadrare… chi non è proprio disperato se ne deve andare (a farsi dissanguare da affitti e mutui diventandoci davvero disperato a quel punto) e tutti gli altri devono pagare di più!

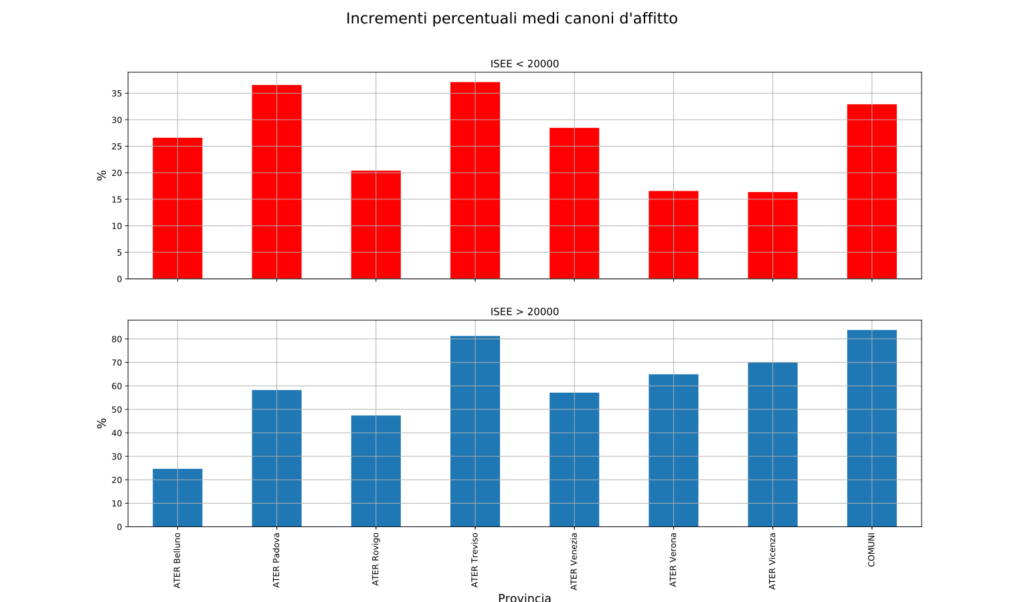

La regione specifica che l’aumentato canone deve essere compatibile con la “sopportabilità per il nucleo familiare”, non specificando però cosa voglia dire “sopportabilità”. Perché gli aumenti del canone colpiscono quasi tutti, non solo chi ha un ISEE superiore ai 20 mila euro, che vede un aumento medio superiore al 65% e l’incombere dello sfratto tra due anni. Ma anche chi ha un ISEE sotto i 20 mila euro, cioè quasi 34 mila dei 47 mila inquilini totali. Per loro il canone medio aumenta di quasi il 30%, raggiungendo i 130 euro mensili. A veder diminuito il proprio canone di affitto non è neanche un quinto degli abitanti [nota 8] . La “sopportabilità” vale forse per l’ATER Veneto, che continua a registrare utili di bilancio a spese del diritto alla casa che dovrebbe tutelare. E che con quest’ultima legge prevede di portare nelle sue casse altri 21 milioni di euro annui. Perché va bene l’equità, ma sempre nei limiti della “sostenibilità economica”!

Lo smantellamento del diritto alla casa

Il diritto alla casa non nasce dallo Spirito Santo, anche se forse questa è l’opinione della Regione Veneto che nella sua unica pubblicazione ufficiale sul tema lo attribuisce addirittura alla Bibbia [nota 9] . A livello internazionale viene citato per la prima volta nella convenzione ONU dei diritti umani del 1948 e poi in quella sui Diritti Economici e Sociali del 1966. Quanto all’Italia, basti citare l’articolo 3 della Costituzione sull’obbligo di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Difficile in effetti “svilupparsi” senza un tetto sopra la testa. Questi e altri bellissimi enunciati tuttavia sarebbero rimasti lettera morta senza le dure lotte delle classi popolari del nostro paese. Occupazioni di alloggi, autoriduzione dei canoni, manifestazioni. E il grande sciopero sulla casa e servizi del 1969, capace di unire i sindacati e coinvolgere tutte le categorie lavorative, a cui seguì dopo poche settimane, quasi in risposta, la strage di Piazza Fontana che diede avvio alla strategia della tensione. Mobilitazioni da cui nacque anche il SUNIA, il sindacato inquilini, che in uno dei suoi documenti fondativi cita il coraggio di chi si espose agli inevitabili “scontri con la forza pubblica e strascichi giudiziari [nota 10]” (quello che oggi accade in piccolo agli inquilini e ai militanti padovani denunciati per “blocco stradale” per aver fatto un piccolo corteo in uno dei recenti presidi; o a noi per aver riaperto e restituito al quartiere la Casetta Berta, un immobile che l’ATER lasciava chiuso da anni, per le sue speculazioni).

Quella grande stagione di lotte lasciò il segno più grande a livello legislativo e mobilitò le più ingenti risorse finanziarie al fine di garantire il diritto a un alloggio dignitoso o un affitto equo. Superò di gran lunga i piani (per la verità molto modesti) dei decenni precedenti, quelli di Fanfani e del fondo Gescal, volti a costruire edilizia pubblica per i lavoratori del paese, che contribuivano a finanziarla con un’apposita trattenuta in busta paga. Gran parte dell’edilizia popolare attuale viene da quegli anni e da quelle lotte. “Queste case le abbiamo costruite noi lavoratori!”, come ha urlato in un corteo a Padova un anziano manifestante. Ma questo progetto riformatore fu ostacolato sul nascere e i suoi limiti fecero da alibi per il suo smantellamento nei decenni successivi. Emblematica è in questo senso la legge sull’equo canone, istituita nel 1978 per fissare un tetto massimo agli affitti. Non essendo accompagnata da un’adeguata offerta di edilizia pubblica – com’era in realtà negli intenti iniziali – è rimasta infatti un’arma spuntata. Ha fallito il suo scopo, alimentando spesso il mercato nero o lasciando numerose case sfitte. I suoi fallimenti ne hanno giustificato poi la cancellazione definitiva meno di vent’anni dopo con il Governo Amato prima e Prodi poi. Ma questo “non ha portato ad alcuna diminuzione significativa degli alloggi sfitti o inoccupati”, ma piuttosto a “un progressivo aumento del livello dei canoni di locazioni private”, come documenta Elisa Olivito in “Il diritto costituzionale all’abitare” [nota 11] .

Come alternativa è stata offerta la piacevole illusione di poter diventare tutti piccoli proprietari di casa, alimentata a suon di condoni edilizi e incentivi fiscali sui mutui. In questo modo in pochi si accorsero della fine del fondo Gescal negli anni ’90 del secolo scorso e del progressivo taglio alle risorse necessarie all’edilizia popolare, che univano il centrodestra e il centrosinistra della seconda Repubblica. Fino ad arrivare a oggi, con le politiche per la casa ridotte al minimo nel pieno di un’emergenza sociale. Per fargli fronte senza dover stanziare risorse – magari andando a prendere i soldi da chi ce l’ha – e senza intaccare gli interessi di costruttori e affittuari, ma anzi potenzialmente sfruttandola a loro vantaggio, l’ultima trovata è il cosiddetto “social housing”. Come nel caso della flat tax o del jobs act,laddove manca un progetto, subito spunta una parola inglese. Non si tratta di nient’altro che di un restyling delle vecchie politiche dell’Italia liberale di inizio novecento, destinate ai redditi medio-bassi e volte a coniugare forti interessi privati e politiche sociali deboli. Oggi dovrebbero garantire una casa a chi non ha diritto a un alloggio pubblico ma è in estrema difficoltà a pagare affitti a prezzo di mercato. Gli strumenti sono molteplici, ma in sostanza la funzione del pubblico diventa quella di garantire i profitti a costruttori e affittuari (spesso grandi fondi finanziari) mantenendo prezzi accessibili per i soggetti destinatari degli alloggi – in sintesi, mettendoci la differenza. Tutto questo mentre la stragrande maggioranza di quelli che avrebbero diritto alla vecchia edilizia popolare rimangono in lista di attesa ad aspettare il giorno in cui l’alloggio gli verrà assegnato!

Ma il taglio all’edilizia popolare non colpisce soltanto chi è direttamente inserito nel suo circuito.L’edilizia pubblica non serve solo a dare una casa a chi non ce la fa:aumentando l’offerta di immobili ne abbassa il prezzo medio, calmierando così il mercato immobiliare e rendendolo accessibile anche a quelli non direttamente inseriti nel circuito dell’edilizia popolare. Abbandonarla, sostituendola al massimo con misure tampone ed emergenziali, produce riverberi negativi su vasta scala. Oggi ci ritroviamo quindi senza equo canone e con sempre meno case popolari, e mentre le disuguaglianze crescono, dilaga la precarietà e la crisi morde, i prezzi delle case si fanno insostenibili.

Padroni di casa nostra

La Regione Veneto in questi anni ha “anticipato queste strategie di predilezione per il settore privato” che venivano portate avanti a livello nazionale. Lo scrive la Cassa Depositi e Prestiti nello studio già citato del 2014. Le norme per l’edilizia residenziale del 1978 e poi la legge Bassanini del 1998 hanno infatti conferito ampi spazi di manovra alle Regioni rispetto alle politiche abitative. Cosa ci ha fatto con questa autonomia la regione di Zaia, che l’autonomia e la pretende su ogni materia? Ha garantito affari privati con soldi pubblici, lucrando sul disagio abitativo da essa stessa denunciato. Lo ha fatto prima del Piano Casa nazionale del Governo Berlusconi del 2008, quello che pretendeva di risolvere il problema abitativo incentivando e liberalizzando la costruzione di case; o meglio, voleva facilitare gli affari di investitori e costruttori a colpi di finanziamenti statali e deroghe sui vincoli urbanistici e paesaggistici, usando l’emergenza sociale come scusa. E l’ha fatto ben prima di analoghe misure dei successivi governi Monti, Letta, Renzi, tutti accumunati dalla retorica per cui le “difficoltà del settore edilizio e del mercato abitativo” potessero essere addebitate a una generica “burocrazia”, come scrive Giancarlo Storto nel recentissimo “La casa abbandonata” [nota 12].

Una retorica ben nota: “liberiamoci di lacci e lacciuoli, freghiamocene dei vincoli, sosteniamo gli imprenditori con le tasse dei cittadini e vedrete che le case ci saranno per tutti”. Il risultato è stato però cemento, non case. Profitti, non diritti. Particolarmente in Veneto, che detiene il record italiano per incremento della superficie di suolo cementificato e asfaltato, come le tragiche alluvioni che lo hanno colpito in questi anni ricordano ed è la regione che più di tutte ha recepito il Piano Casa di Berlusconi, liberalizzando ulteriormente costruzioni e cementificazioni.

A testimoniare l’amore per i padroni di casa nostra bastano alcuni numeri. Dal 2001 al 2006 nella nostra regione sono stati spesi 293 milioni di euro per questioni relative all’abitare, quasi cento di provenienza statale mentre il resto regionale. Come scrive la Cassa Depositi e Prestiti, gran parte di essi sono stati impiegati in progetti che vedono “un significativo coinvolgimento di privati”: se le Ater hanno ricevuto in questi cinque anni solo 28,5 milioni, il resto delle risorse sono andate o a sostenere la domanda (quindi a integrazione di affitti o mutui), o direttamente spesi in progetti in cui costruttori, imprese, cooperative edili e proprietari di case si sono degnati gentilmente di mobilitare le proprie risorse private essendo sicuri che lo Stato gli avrebbe garantito i loro ricchi guadagni.

Di quelle risorse e di quegli investimenti privati c’era bisogno, ci ricordava però la Regione Veneto nel 2007. Perché i già citati fondi Gescal erano cessati da tempo e a livello statale l’ultima individuazione di risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica risaliva al 2001. E quei finanziamenti non erano comunque ancora stati effettivamente assegnati. Bisognava sforzarsi allora di trovare “nuovi canali di finanziamento”. Ma perché non provare a puntare i piedi contro il Governo, pretendendo lo sblocco di quelle risorse?Perché non far valere con forza le ragioni di quel popolo con cui le istituzioni locali sono a diretto contatto, di cui conoscono le emergenze sociali, protestando contro la scarsità di investimento a loro destinati, contro l’insostenibilità sociale di questi tagli? Ah giusto, perché al governo in quel momento c’erano le stesse forze politiche che governavano la regione! E quando poi al governo ci sono andate quelle ufficialmente opposte, finché si trattava di tagliare fondi pubblici e di garantire profitti privati le differenze si potevano mettere da parte. Un piccolo capolavoro politico: a livello nazionale Lega e Forza Italia continuava a tagliare sulle politiche per la casa quando erano al governo, o lasciavano che questo accadesse quando erano all’opposizione. Poi in Veneto potevano sfruttare questi tagli per giustificarne altri, per parlare di risorse locali che mancano e della necessità di attingeread altre fonti. Negli anni successivi e fino a oggi infatti la litania sarà sempre quella: non ci sono abbastanza fondi pubblici, i pochi che ci sono bisogna spenderli per stimolare gli investimenti privati nella speranza, vana, che si moltiplichino. Così dei 130 milioni di euro del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 [nota 13] , la gran parte (più di cento milioni), finiranno in edilizia agevolata, quella cioè destinata alla locazione a canone calmierato o alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. E all’interno di questo programma che il “social housing” viene nominato per la prima volta.

Nell’invocazione di questa formula magica viene raggiunto l’apice dell’ipocrisia. Nel Programma Regionale 2007 si legge che una delle principali criticità delle strategie per far fronte “all’emergenza abitativaè rappresentato dalla crescente presenza di nuclei familiari [che] a causa del superamento del massimale di reddito previsto dalla vigente legislazione, non possono accedere all’offerta proposta dalle A.T.E.R., né d’altra parte possono permettersi di poter affrontare gli elevati canoni di affitto proposti dal libero mercato”. Ma quel massimale non è deciso da Dio, è la Regione a definirlo. Basterebbe alzarlo e includere nelle graduatorie per gli alloggi popolari anche questi nuclei familiari di cui si riconosce appunto “la limitata potenzialità [sic] economica”. Certo, a quel punto aumenterebbero le persone che hanno diritto a un alloggio popolare, quando l’offerta di alloggi è già di gran lunga insufficiente a soddisfare la domanda attuale. Ma è questa allora l’emergenza!

Peccato però che si tratti di un’emergenza poco redditizia. Mentre il “social housing” – con le sue fondazioni bancarie, le sue cooperative edilizie, le sue onlus e infine il suo Fondo Immobiliare Etico Veneto Casa – con la scusa di rendere etico il business, può fare dell’etica un business. Per questo negli anni successivi, con il Piano strategico delle politiche della casa del Veneto del 2013-2020 [nota 14] , si proseguirà su questa linea. Ancora una volta: emergenza abitativa, alloggi di edilizia residenziale insufficienti, finanziamenti pubblici che mancano, manutenzioni che costano troppo. La risposta? Da una parte la vendita del patrimonio pubblico, addirittura attraverso un Piano Straordinario che mirava a generare 800 milioni di euro in sette anni attraverso la svendita di quasi ventimila alloggi (a cui farebbe fronte l’acquisto di soli ottomila). Dall’altra incentivi per edilizia agevolata e “social housing” per tappare tutti i buchi, alle quali vanno la maggior parte delle risorse. Non solo, il patrimonio pubblico diventa strumento per battere cassa,perché oltre alle dismissioni, la trovata geniale che viene partorita è quella da cui siamo partiti all’inizio del nostro racconto: aumentare i canoni di affitto dell’edilizia popolare, fino ad aumentare gli introiti di 120 milioni di euro in pochi anni! Da qui nasce la famigerata legge regionale 39/2017 contro cui si battono gli inquilini delle case popolari.

Chiamarli “furbetti”, come fanno i giornali e giornalisti, incapaci di mettere insieme i fatti o anche solo di leggere carte di pubblico dominio, serve a nascondere manovre furbe per davvero. Quelle dell’ATER e della Regione, la prima che continua ad accumulare utili, la seconda che taglia quanto vuole le spese. Tra svendita del patrimonio e canoni sempre più alti l’ATER prova infatti a contare solo su risorse proprie, o meglio su quelle ereditate dagli investimenti pubblici del passato e tramutati ora in capitali da spremere. Addio al diritto alla casa. Con la trasformazione che negli anni Novanta del secolo scorso ha portato quelli che erano una volta gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, la logica diventa appunto puramente aziendalista. In questo modo la Regione è libera di dirottare fondi sulle aziende vere e proprie, fornendo ulteriori alibi all’ATER che può mascherarsi dietro “i soldi che non ci sono”. Il cerchio si chiude. Non prima però di aver messo milioni di soldi pubblici nelle tasche dei grandi furboni, i padroni di casa nostra: i fondi immobiliari, le fondazioni bancarie, i costruttori edili. E in mezzo, un mondo opaco fatto di cooperative e di onlus che elargiscono assistenzialismo a pagamento.

Perché di assistenza c’è bisogno.“L’emergenza casa sembra ricordare gli anni settanta”, scriveva la Regione Veneto stessa nel “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020”. Ma invocare l’emergenza serve solo a giustificare misure tampone che poi finiscono per aggravarla. Politiche abitative che, anziché concorrere con il mercato privato, lo integrano con soldi pubblici, rischiano soltanto di peggiorare la situazione.I prezzi degli affitti possono infatti non scendere mai, tanto ci saranno i finanziamenti regionali a integrare i redditi delle famiglie in difficoltà, soldi pubblici per pagare gli affitti o agevolare i mutui. I prezzi così si calmierano, sì, ma all’incontrario, rimanendo per sempre alti e insostenibili. E sempre più finanziamenti diventano necessari per aiutare chi non ce la fa, per trovare soluzioni temporanee per chi viene sfrattato, per stimolare nuovi investimenti “sociali”.

Alimentare l’emergenza e lucrarci sopra, in nome delle sacre scritture, di cui si ripete la lettera e si tradisce lo spirito. Ecco il cattolicesimo veneto di Zaia.

Il risultato paradossale è che per spendere meno, per non provare a risolvere il problema a livello strutturale, si finisce per spendere di più, in misure permanentemente emergenziali. E oggi queste misure la regione Veneto vuole finanziarle attingendo ai portafogli delle vittime, con una patrimoniale all’incontrario, com’è spesso stata definita nelle mobilitazioni questa legge che attinge ai risparmi di chi ha lavorato una vita, per economizzare su quell’edilizia pubblica che dovrebbe essere un diritto.

Intervista radio a radiazione.info

Prima parte

Seconda parte

Immagini dai presidi degli inquilini Ater di Padova e del Veneto

Intervento a partire dai dati contenuti nell’opuscolo, durante la manifestazione regionale a Venezia di sabato 28 settembre

Una lotta giusta, da generalizzare

I poveri però si sono ribellati. “Siamo poveri, non stupidi”, recita uno degli slogan più ripresi. La loro mobilitazione è un sassolino dentro quest’infernale ingranaggio che aggrava i problemi che dice di voler risolvere, fa passare le vittime per carnefici, ribalta cause ed effetti. Perché questa spirale si interrompa davvero, la lotta deve farsi più decisa e più estesa.

Ritirare la legge 39/2017 !

La prima rivendicazione dev’essere ovviamente quella del ritiro della legge 39/2017. Nessun emendamento o revisione può bastare. La sua logica è sbagliata alla radice e non le si deve lasciar spazio. E se davvero si vogliono colpire i “furbetti” lo si faccia, siamo pronti a dare una mano a scoprire i milionari che abitano a scrocco. Siamo infatti i primi a voler cacciare chi lucra sull’edilizia popolare.

Ma perché accontentarsi di questi (pochi) furbetti? Che si faccia una vera battaglia contro tutta l’evasione fiscale della nostra regione, quella dei ricchi furboni che riescono a dichiarare redditi inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti. Ah giusto, secondo la doppia morale leghista loro sono sempre giustificati. Se evadono è perché le tasse sono troppo alte. Ma invece i canoni di affitto non lo sono? I redditi degli straricchi vanno difesi, mentre i risparmi dei lavoratori dovrebbero essere mangiati dalle manovre dell’Ater? Noi crediamo di no. La legge va ritirata!

E non ci dicano che non ci sono i soldi. Abbiamo visto i bilanci degli ATER in attivo e i milioni di euro spesi dalla Regione per finanziare progetti su cui investitori privati potessero guadagnarci. I soldi ci sono e devono essere subito destinati alla manutenzione degli alloggi pubblici,all’acquisizione e utilizzo di edificivuoti e abbandonati, e se necessario alla costruzione di nuovi. È uno scandalo che ci si riempia la bocca di emergenza abitativa e non si faccia niente di significativo per quel 90% e oltre di domande ammesse ma insoddisfatte perché mancano gli alloggi da assegnare. Anzi, si fa proprio l’opposto, continuando a dismettere il patrimonio già esistente. Altro che svendite, l’edilizia residenziale pubblica deve acquisire immobili e tornare a essere la priorità! Anche per i benefici che può avere per i famosi ceti medio-bassi su cui le politiche di “social housing” vorrebbero lucrare. Oltre a estendere sempre più l’edilizia popolare per toccare almeno parte di loro, bisogna puntare sugli effetti di calmieramento dei prezzi degli affitti che questa può avere.

Ridistribuire la ricchezza

Un programma così ambizioso rischia di erodere le disponibilità finanziarie. Questo significa solo che a esso va accompagnata la liberazione di nuove risorse pubbliche da destinare alle politiche abitative. La nostra regione è una delle poche che non applica un’addizionale sull’IRPEF, facendo di questo addirittura un vanto. L’addizionale IRPEF va reintrodotta, in una forma estremamente progressiva,applicandola innanzitutto ai redditi più alti, a partire da quelli frutto di rendite immobiliari o finanziarie, dirottando gli introiti così generati verso l’edilizia popolare. A livello nazionale occorre una politica seria di redistribuzione della ricchezza, attraverso una maggiore progressività fiscale, il recupero dell’evasione e la tassazione dei grandi patrimoni. Esattamente l’opposto di flat tax e patrimoniali all’incontrario!

Prima che si dica che non si può fare, che l’Europa (non) ce lo chiede, ricordiamoci che sulla politica fiscale il nostro paese ha totale autonomia rispetto ai dettami dell’Unione Europea. E per quanto riguarda i diktat di quest’ultima, se sono di ostacolo alla spesa sociale (come sono quasi sempre) allora vanno a loro volta combattuti. Il nostro Paese è in avanzo primario dal 1992. Ricava cioè dalle tasse più soldi di quanti non ne spenda per servizi e altro. A portarlo in deficit sono le spese per gli interessi sul debito accumulati nel decennio precedente. In pratica i lavoratori italiani, che sono i principali contribuenti anche a causa dell’evasione fiscale di tutti gli altri, continuano a spendere in tasse più di quanto ricevano in servizi. Il resto se lo intascano i mercati finanziari che ci hanno prestato i soldi quarant’anni fa e ancora lucrano su quella rendita. E l’Unione Europea li tutela, con i suoi deliri contabili sull’impossibilità di sforare oltre una certa soglia il rapporto debito/pil. Per questo la lotta va estesa, contro gli attuali trattati europei e contro il ripagamento di un debito ormai illegittimo, di cui le classi popolari non hanno alcuna responsabilità.

Dalla rendita al profitto

La liberalizzazione dei canoni di locazione, la vendita dei patrimoni pubblici, l’abbandono dell’edilizia popolare, i condoni edilizi, i piani-casa, i grandi progetti urbani, l’urbanizzazione selvaggia, lo smantellamento della pianificazione urbana e territoriale, lo sblocca cantieri, ecc.Tutti questi sono stati regali oggettivi alla rendita urbana (vedi Box 2). Premiano non tanto i piccoli proprietari, ma le grandi aziende immobiliari e fondiarie nazionali o multinazionali. Un cambiamento di forma e di metodi per un nuovo blocco edilizio che alla corruzione e al clientelismo di un tempo ha sostituito – o sommato – legami diretti tra pubblico e privato, facendo leva sulle difficoltà finanziarie degli enti locali. Uno dei motori di questa nuova alleanza è stata la fame dei cosiddetti “oneri di urbanizzazione”, cioè le compensazioni monetarie che i costruttori versano all’ente pubblico per rimborsare il costo dei servizi di trasporto, d’illuminazione, fognari, ecc., apportati ai quartieri in costruzione.Grazie a una serie di misure liberalizzatrici, dal 2001 in poi, questi introiti hanno potuto cominciare a essere usati per pagare le spese correnti. Pur di riuscire a battere cassa, i Comuni si sono prostrati agli interessi dei costruttori. Solo nel 2018 si è cominciato a mettere un freno a quest’uso indiscriminato degli oneri di urbanizzazione, vincolandoli a usi specifici. Bisogna evidentemente continuare su questa linea e rendere i criteri ancor più stringenti.

Più in generale, va messa sotto controllo la rendita immobiliare, il suo accrescimento e la sua appropriazione. La costruzione di case non va subordinata alle esigenze di profitto, ma ai bisogni effettivi della popolazione e all’effettiva incapacità del patrimonio esistente di soddisfarli. Tanti sono gli alloggi sfitti in Italia, infatti. La priorità deve essere allora il recupero di immobili abbandonati e sottoutilizzati. Il consumo di suolo va limitato il più possibile, come va limitato ogni impatto inquinante sull’ambiente e sul paesaggio.

Sviluppare Potere Popolare!

Ma così come non abbiamo entusiasmi per il mercato, non ci facciamo illusioni neanche sulle virtù dello Stato, anche qualora fosse libero dalle “imposizioni” di Bruxelles, come vorrebbero i presunti sovranisti nostrani. Qualsiasi riforma sociale ha delle ripercussioni impreviste, suscita reazioni nella classe proprietaria che possono ad esempio portare all’abbassamento dei salari una volta che ai lavoratori venisse garantito un alloggio dallo Stato, visto che le buste paga non dovrebbero più tenere in conto affitti o mutui. Oppure ad aumentare i prezzi di tutti gli altri beni, portando di fatto alla situazione precedente. O ancora, a togliere in salute e in paesaggio quello che si è guadagnato calando cemento. Più concretamente: finché continuerà a dilagare la disoccupazione, il lavoro nero e quello povero e precario, sarà pressoché impossibile garantire una casa a tutte le persone che vivono nel nostro Paese, non importa quanti soldi si spendano per farlo.

Questo non è un motivo per non lottare, come vorrebbe il qualunquismo dilagante, che con la retorica del “tanto non cambia niente” giustifica i comportamenti più gretti ed egoisti. Proprio l’opposto: è il motivo per estendere la lotta il più possibile. Il più furbo dei comportamenti individualisti non contiene allora neanche la metà della lungimiranza e intelligenza dimostrata dagli inquilini ATER nelle loro mobilitazioni, per quanto incerti e confusi possano essere stati i loro primi passi. Compito di noi tutti è rendere i prossimi ancor più solidi, dargli ancor più prospettiva, far risuonare le loro istanze.

Potere al popolo!