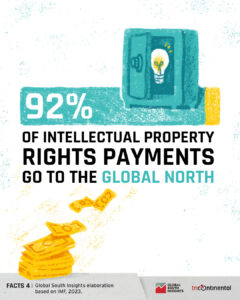

Il dato riportato nel grafico sotto, che si basa sui calcoli del Fondo Monetario Internazionale, non è esagerato. Nonostante la crescente capacità tecnologica e industriale dei Paesi del Sud globale, i Paesi e le aziende del Nord continuano a detenere i brevetti di proprietà intellettuale su prodotti chiave, costringendo il Sud a regimi di pagamento dei brevetti a tempo indeterminato. Questi includono i pagamenti di brevetti per prodotti farmaceutici, tecnologie digitali (come i diritti di licenza per software e infrastrutture di telecomunicazione) e prodotti agricoli (come semi geneticamente modificati, fertilizzanti, pesticidi e attrezzature). I progressi scientifici e tecnologici hanno effettivamente subito un’accelerazione nel Sud globale, con diversi Paesi, in particolare in Asia, che hanno sviluppato sofisticate reti ferroviarie ad alta velocità, tecnologie green e infrastrutture di telecomunicazione. Tuttavia, anche in questi settori, la maggior parte dei Paesi continua a pagare ingenti canoni alle aziende del Nord globale che detengono i brevetti su componenti chiave.

1. Farmaceutico. I brevetti farmaceutici sono in gran parte di proprietà di aziende con sede in Europa, Giappone e Stati Uniti. Un esempio recente dell’alto prezzo di accesso alle tecnologie mediche essenziali è stato il costo dell’importazione dei vaccini a mRNA durante la pandemia di COVID-19. Diversi Paesi del Sud globale, come il Sudafrica e l’India, hanno dovuto affrontare ritardi e costi elevati nell’approvvigionamento dei vaccini a causa delle restrizioni dei brevetti e del limitato trasferimento di tecnologia. (Il Sudafrica ha infine deciso di acquistare i vaccini da produttori generici indiani, come Cipla e Serum Institute, risparmiando circa 133 milioni di dollari in tre anni).

2. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Ogni componente delle TIC, dal software e dall’hardware ai semiconduttori e alle reti mobili, costa una fortuna ai Paesi del Sud globale. Ciò non solo a causa del prezzo dei prodotti fisici stessi, ma anche a causa delle elevate spese di licenza per le tecnologie sottostanti, spesso controllate da pool di brevetti esclusivi (consorzi di aziende che gestiscono e concedono in licenza brevetti essenziali).

3. Macchinari industriali e tecnologie di produzione. I brevetti per le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) essenziali (strumenti automatizzati utilizzati nella produzione di precisione) insieme alla robotica e ad altre attrezzature di precisione (tutte fondamentali nei settori automobilistico, minerario e tessile) sono in gran parte di proprietà di aziende del Nord globale. Di conseguenza, i paesi del Sud che cercano di industrializzarsi sono costretti a importare queste tecnologie e a pagare diritti di licenza permanenti piuttosto che svilupparle o produrle internamente.

4. Biotecnologie agricole. Una manciata di aziende – come DuPont, Monsanto (Bayer) e Syngenta – controllano le principali biotecnologie agricole, tra cui fertilizzanti, semi geneticamente modificati e pesticidi, tutti distribuiti attraverso costosi accordi di licenza. Questo controllo monopolistico non solo limita la capacità degli agricoltori del Sud di accedere o sviluppare alternative – aumentando la dipendenza dalle aziende straniere e gonfiando i costi di produzione – ma mina anche la sovranità delle sementi e contribuisce al degrado ambientale attraverso la monocoltura, l’uso eccessivo di prodotti chimici e la perdita di biodiversità.

5. Tecnologia verde. Le innovazioni chiave nei sistemi di batterie, pannelli solari e turbine eoliche sono protette da brevetti detenuti in gran parte da aziende del Nord globale, rendendo impossibile il trasferimento di tecnologia. Di conseguenza, i Paesi del Sud devono pagare diritti di licenza esorbitanti per adottare queste tecnologie, limitando la loro capacità di sviluppare sistemi energetici sostenibili in modo indipendente.

Questa mancanza di capacità di R&S affonda le sue radici in un’eredità coloniale che ha lasciato molti Paesi del Sud con istituzioni educative sottosviluppate, in particolare nel campo delle scienze avanzate. A ciò si aggiunge il modello migratorio neo-coloniale che vede studenti di talento partire per il Nord globale in cerca di opportunità di carriera. Infine, gli Stati del Sud globale non sono riusciti a costruire il peso politico necessario per sfidare i regimi internazionali di proprietà intellettuale che preservano i vantaggi acquisiti dai Paesi e dalle aziende del Nord in epoche precedenti.

È importante sottolineare che le bozze per i negoziati dell’Uruguay Round non provenivano dai Paesi seduti al tavolo delle trattative, ma da gruppi misteriosi come la Coalizione per la proprietà intellettuale e la Coalizione per i negoziati commerciali multilaterali. Come si è scoperto, queste coalizioni non erano composte da Paesi, ma da gruppi di pressione delle principali aziende monopolistiche del Nord globale, come appunto DuPont, Monsanto e Pfizer, che hanno spinto per rivedere il concetto di proprietà intellettuale. Prima dell’Uruguay Round, i brevetti potevano essere registrati solo sul processo con cui veniva sviluppata un’innovazione, consentendo ad altri individui, aziende e Paesi di ottenere lo stesso risultato finale attraverso un metodo diverso e rendendo possibili innovazioni basate sul reverse engineering. L’Uruguay Round ha cambiato questo principio affermando che il prodotto finale stesso doveva essere brevettabile, garantendo così dei profitti al titolare del brevetto indipendentemente dal processo utilizzato per ottenere il prodotto finale. Questo sarebbe diventato noto come Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Dieci Paesi del Sud globale (Argentina, Brasile, Cuba, Egitto, India, Nicaragua, Nigeria, Perù, Tanzania e Jugoslavia), con a capo il Brasile e l’India, hanno iniziato a riunirsi per discutere i pericoli dell’Uruguay Round. Questo Gruppo dei Dieci (G10) sosteneva che il nuovo approccio avrebbe portato la “fame tecnologica” nel Sud globale, con un trasferimento tecnologico minimo, se non a costi elevati, e un collasso virtuale dello sviluppo tecnologico interno. Per un certo periodo sembrava che il G10 potesse ottenere alcune concessioni, ma gli Stati Uniti esercitarono pressioni e il gruppo iniziò a frammentarsi. Nel 1989, il Brasile e l’India cedettero e il gruppo si sciolse.

Il dibattito iniziò quindi a concentrarsi sui disaccordi tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea in materia di sussidi agricoli. Quando l’Uruguay Round fu completato nel 1994, il Sud globale accettò il nuovo e fatale regime di proprietà intellettuale e le norme che ne derivavano. L’accordo TRIPS divenne il cuore dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), istituita l’anno successivo.

Durante gli anni ’80, i governi del Sud globale hanno iniziato a sollevare la questione di quella che in seguito sarebbe stata definita biopirateria. Essi sostenevano che molte delle cosiddette innovazioni moderne, in particolare nel settore agricolo e farmaceutico, avevano origine nei sistemi di conoscenza tradizionali sviluppati da agricoltori e guaritori in Africa, Asia e America Latina. L’argomentazione non ha avuto molto successo in generale, anche se in alcuni casi emblematici – come il tentativo di W. R. Grace di brevettare la foglia di neem dell’Asia meridionale e quello di Phytopharm di sviluppare l’hoodia, tradizionalmente utilizzato dal popolo San dell’Africa meridionale – l’accusa di biopirateria ha costretto le aziende a rinunciare ai brevetti o a condividere i profitti. Il dibattito sulla biopirateria ha portato all’adozione di un trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che impone alle aziende di rivelare l’origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali utilizzate nei loro prodotti. Tuttavia, questo trattato è spesso eluso nella pratica. Oltre a sottolineare che questo tipo di divulgazione non avveniva in passato, non ha portato alcun beneficio sostanziale né alle comunità indigene né ai Paesi in cui vivono. Infatti, il TRIPS prevale sulle disposizioni dell’OMPI, concedendo alle aziende un ampio margine di manovra nello sfruttamento delle conoscenze tradizionali.

Pensare alla biopirateria e alle norme sulla proprietà intellettuale relative alla diffusione delle tecnologie verdi mi porta al mondo del poeta e ex ambasciatore messicano Homero Aridjis, il cui Selva Ardiendo (La giungla in fiamme) potrebbe essere un buon monito contro le regole che soffocano il mondo:

I cieli color zafferano ricordano i Turner tropicali.

Le palme danzanti sono baciate da lingue voraci.

Le scimmie urlatrici saltano di cresta in cresta.

Attraverso le nuvole di fumo, stormi di pappagalli

con la coda bruciata vanno alla ricerca del sole

che li osserva di nascosto, come un occhio putrido.

Con affetto,

Vijay

*Traduzione della ventiseiesima newsletter (2025) di Tricontinental: Institute for Social Research.

Come Potere al Popolo traduciamo la newsletter prodotta da Tricontinental: Institute for Social Research perché pensiamo affronti temi spesso dimenticati da media e organizzazioni nostrane e perché offre sempre un punto di vista interessante e inusuale per ciò che si legge solitamente in Italia. Questo non significa che le opinioni espresse rispecchino necessariamente le posizioni di Potere al Popolo. A volte accade, altre volte no. Ma crediamo sia comunque importante offrire un punto di vista che spesso manca nel panorama italiano.