Ripubblichiamo un documento scritto nel 2015 – in occasione del varo della Buona Scuola – dall’allora collettivo Clash City Workers, e poi lievemente aggiornato nel 2019, che affronta il tema dell’alternanza scuola lavoro nelle scuole.

La morte di Lorenzo Parelli, studente inserito in un percorso di alternanza, ha sollevato un’ondata di giusta indignazione in una parte del paese.

Con questo scritto vorremmo fornire qualche strumento di analisi agli studenti, alle studentesse e ai/alle docenti che oggi protestano, con l’obiettivo di liberarsi da alcune narrazioni tossiche che aleggiano intorno alla scuola e alla sua funzione, narrazioni che purtroppo molti studenti, insegnanti e molte famiglie hanno fatto proprie, e che invece dovremmo provare a ribaltare collettivamente.

Secondo la vecchia narrazione dominante, fatta propria anche dall’attuale Ministro Bianchi, la scuola dovrebbe occuparsi principalmente di riequilibrare l’equilibrio tra domanda e offerta del sistema produttivo, il cosiddetto mismatch, adattando la formazione dei giovani alle competenze richieste dalle imprese.

Questa narrazione piace soprattutto a Confindustria, perché scarica sui giovani, sulle loro presunte incapacità e sulla necessità di adattarsi ad ogni costo alle richieste degli imprenditori, l’onere di tenere alta la crescita e l’occupazione.

Liberando al contempo gli imprenditori da qualsiasi responsabilità e mettendoli al riparo dalle critiche relative alle condizioni di lavoro, ai salari da fame e ai contratti precari che prolificano in sempre più settori, all’assenza di tutele, all’inquinamento, agli sprechi e sperequazioni tipiche dell’utilizzo dei soldi pubblici a fini privati.

Occorre liberare la scuola di tutti e tutte dall’essere considerata quale mera appendice dei bisogni della borghesia italiana, affrontarne i problemi reali e tornare a pensarla come uno degli strumenti principali per la costruzione di un futuro collettivo più giusto, ecologico e solidale.

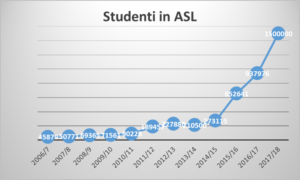

Lo dobbiamo a Lorenzo e a tutti e tutte noi.Gli studenti che hanno seguito percorsi di alternanza scuola lavoro nel solo anno scolastico 2016/17, secondo quanto riportato dal Miur, sono stati 937.976, ossia il 65,2% degli iscritti al 3° e 4° anno delle scuole secondarie di II grado.

Secondo i dati diffusi dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) prima, e dal centro statistica e studi del Miur, poi, l’alternanza scuola lavoro, introdotta nel 2005, ha riguardato negli ultimi 13 anni un numero crescente di alunni.

A far diventare l’Alternanza scuola lavoro un fenomeno “generazionale” è stata però la legge 107/2015, ossia la “Buona scuola” di Renzi, che ha determinato un incremento notevole tanto del numero di studenti quanto delle ore minime pro-capite impegnate nell’alternanza scuola lavoro.

La riforma infatti prevedeva un monte ore minimo obbligatorio a cui tutti gli studenti sono costretti a conformarsi: almeno 200 ore nei licei e almeno 400 nei tecnici e nei professionali, ridotte poi, dopo le numerose proteste e, successivamente, con l’elezione del Governo giallo verde, a 90 ore per i licei, 150 per i tecnici e 210 per i professionali.

Quest’ultimo Governo ha cambiato il nome dell’alternanza scuola lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto).

Con l’esplosione della pandemia molti Pcto non sono stati svolti, e solo quest’anno si sta lentamente tornando alla normalità.

Parliamo in ogni caso, stando ai numeri pre-pandemia, di poco meno di 1 milione e mezzo di studenti che, tanto nelle scuole statali quanto in quelle paritarie, hanno sostenuto percorsi di alternanza scuola lavoro. Un’enormità.Il documento preparatorio della Buona scuola è piuttosto chiaro: vi si afferma (cap. 5.1) che “il 40% della disoccupazione in Italia non dipende dal ciclo economico. Una parte di questa percentuale è collegata al disallineamento tra la domanda di competenze che il mondo esterno chiede alla scuola di sviluppare, e ciò che la nostra scuola effettivamente offre”

In breve, si afferma che se le (buone) imprese non assumono è perché la (cattiva) scuola non prepara gli alunni alle “professionalità” da loro richieste. L’alternanza scuola lavoro serve per far incontrare domanda e offerta già a scuola, ed eliminando così alla radice il famoso mismatch.

Questa affermazione gioca molto con i dati statistici. Secondo i dati elaborati dal bollettino Excelsior di Unioncamere, nel 2019 le imprese intervistate dichiaravano di avere difficoltà a reperire circa il 26% delle figure professionali ricercate. Nello specifico, però, solo l’11% per “preparazione inadeguata”.

Nella maggior parte dei casi, poi, tale difficoltà di reperimento viene risolta nel giro di qualche mese attraverso una formazione specifica in azienda, cercando figure professionali in province diverse e guarda un po’, in misura minore ma consistente, alzando la retribuzione offerta.

Nulla dunque di tragicamente irrisolvibile.

D’altronde se scaviamo ulteriormente nei dati notiamo come la richiesta di manodopera altamente qualificata in Italia sia relativamente bassa: se prendiamo come riferimento il 2019, vediamo come solo il 12,8% delle entrate programmate dalle imprese riguarda laureati e laureate, mentre nel 52% dei casi non è richiesto nemmeno un diploma di scuola secondaria. La stessa OCSE nota come la percentuale di lavoratori non abbastanza qualificati per il lavoro che compiono (20%), è identica a quella di lavoratori troppo qualificati (20%) ma che hanno dovuto accettare mansioni con qualifiche diverse, e questo dato ovviamente non tiene conto della disoccupazione e dell’emigrazione giovanile e qualificata: come riporta Enrico Magnani sul Sole 24 Ore, «nel 2018 si sono registrati un totale di oltre 128mila cambi di residenza , con una quota del 37,4% del totale di età compresa fra i 18 e i 34 anni, mentre un totale di 28mila laureati ha lasciato il Paese , in rialzo del 4% rispetto al 2016. Il primo fattore di fuga sono le “condizioni negative del mercato del lavoro”». Secondo Giovanna Fullin, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro alla Bicocca di Milano, il problema in Italia non è la scarsa aderenza del sistema formativo alle imprese, semmai è esattamente l’opposto: «in Italia scontiamo una struttura produttiva e una domanda di lavoro poco qualificata, a fronte di un’offerta di lavoro molto qualificata. È questo il vero mismatch». Il motivo è la struttura produttiva italiana, caratterizzata a un’altra percentuale di piccole e piccolissime imprese – che non investono in ricerca e sviluppo e non cercano dunque manodopera qualificata –, nonché la contrazione di posti nel Pubblico Impiego, che è sottodimensionato rispetto a quello di altri paesi europei.

Così chi è troppo formato, o accetta un impiego diverso o al di sotto del suo livello di qualifica – non raramente a nero, e quindi nemmeno conteggiato nei dati che riportiamo –, o, resta a carico della famiglia, o emigra. Questi problemi strutturali evidentemente non si risolvono attraverso l’alternanza scuola lavoro, ma solo attraverso massicce assunzioni nel pubblico e con una politica industriale vera, guidata da un nuovo intervento dello Stato in economia.

D’altronde se il problema fosse stato solo quello di riallineare domanda e offerta, si sarebbe potuto intervenire su altri problemi, di cui troppo poco si parla. Ad esempio quello dei canali di assunzione: secondo Unioncamere ben il 47% delle imprese dichiara di assumere candidati conosciuti personalmente, il 29% si affida ad amici e parenti, il 39% ai curriculum inviati in azienda e solo il 6% assume tramite Centri per l’Impiego (contro il 10% delle agenzie interinali!). Lasciando le imprese prive di vincoli nella maniera di assumere, la politica favorisce l’informalità e l’assenza di controlli e pianificazione, che oltre a lasciare qualsiasi neo assunto alla mercé della raccomandazione e della conoscenza – favorendo così condizioni di lavoro peggiori – non fa che alimentare il famoso mismatch tra domanda e offerta, di cui tanto è accusata la scuola.

Quanto all’andamento del tasso di disoccupazione giovanile, essa tra il 2006 e il 2014 è aumentata, nonostante l’interessamento crescente degli studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro sia stato costante fin dal primo giorno. Il decremento della disoccupazione giovanile successivo al 2014, non è affatto correlato con la crescita esponenziale dell’alternanza forza lavoro. L’abbassamento della disoccupazione è semmai un risultato della “ripresa” internazionale che a partire dal 2014 ha coinvolto tutti i paesi europei. E l’alternanza scuola lavoro non c’entra niente. Nonostante ciò, l’Italia del 2019 possiede un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti (29,2%), mentre, tra i nuovi occupati, la gran parte sono stati assunti con contratti a termine. In effetti, la disoccupazione giovanile è legata all’aumento della disoccupazione generale: come registrato da Banca d’Italia, fin dal 2010, la riduzione dell’occupazione in Italia si è manifestata più sotto forma di riduzione delle assunzioni che di aumento dei licenziamenti – che pure ci sono stati – con la conseguenza che la crescita della disoccupazione riguarda principalmente la componente giovanile della forza-lavoro.

Del resto non solo l’alternanza scuola lavoro non può risolvere il problema della disoccupazione giovanile, ma – disincentivando le assunzioni reali con contratti degni di questo nome– essa rischia di aggravare l’occupazione precaria, con conseguenze dirette sulle condizioni dei nuovi assunti e sulle condizioni di chi già lavora!Ma se non serve a risolvere il problema della disoccupazione giovanile, a cosa serve allora l’alternanza scuola lavoro? Per trovare una risposta bisogna andare alla ricerca dei presupposti ideologici della alternanza scuola lavoro, portati avanti dal governo Renzi e mai realmente messi in discussione dai governi successivi.

È inutile nascondersi che molte studentesse e studenti sono, almeno all’inizio, contenti di lavorare: contenti di toccare con mano la realtà della produzione o dell’erogazione di servizi, di uscire da aule troppo spesso fredde e opprimenti per sentirsi in grado di fare qualcosa di concreto, tangibile. È il punto debole della scuola su cui si è costruita la retorica di molti comunicatori del governo targato PD: “quando ero giovane ero contento di fare dei piccoli lavoretti, di fare esperienza”.

Quando poi la stanchezza, la ripetitività della mansione, l’alienazione, in poche parole lo sfruttamento nudo e crudo si paleseranno agli occhi di quegli adolescenti, l’iniziale contentezza svanirà, sostituita però dalla speranza che quello stage possa essere un viatico per una futura assunzione: “se mi comporto bene, sono puntuale, efficiente, non mi lamento, mi noteranno e potrebbero assumermi”

Subentra così la promessa, quella speranza artatamente alimentata che ti fa guardare avanti, senza notare che dietro di te c’è un esercito di nuove studentesse e nuovi studenti pronti – perché obbligati – a prendere il tuo posto e a fare il tuo lavoro bene esattamente come lo hai fatto tu!

Esperienza e Promessa sono i due feticci su cui si fonda la prestazione lavorativa gratuita che dilaga ormai in ogni settore della produzione e dei servizi. Vediamo come vengono utilizzati.

L’esperienza è retoricamente presentata come quel qualcosa in più che la scuola non ti darà mai, senza che nessuno ricordi che l’esperienza ha valore formativo solo se realmente inserita in un percorso di rielaborazione critica costante, che è impossibile da ricostruire sul luogo di lavoro, quale che sia. Facciamo l’esempio dello studente di cucina dell’alberghiero: mentre a scuola, in una cucina moderna e attrezzata, può confrontarsi con le diverse mansioni e i diversi problemi che il lavoro presenta senza la pressione della sala, acquisendo così una visione complessiva dell’attività in cucina, infilato invece nella cucina di un ristorante o di un albergo sarà immediatamente sottoposto alla pressione del risultato: probabilmente imparerà, durante la prima settimana, il funzionamento delle “linee”, la divisione dei compiti, i tempi, ma per il resto del tempo sperimenterà soltanto la ripetitività e l’alienazione della mansione che gli sarà affidata; la stanchezza farà il resto, impedendogli di ricavare, dalla “esperienza”, nient’altro che non sia abitudine e allenamento. Sono cose banali, che sa chiunque lavori: quello che si impara si impara subito, il resto è routine e miglioramento della performance, ma nient’altro, niente dunque di formativo.

Solo chi nella vita non ha mai realmente lavorato può avere il culto feticistico dell’esperienza! Senza considerare, inoltre, che in un mondo diverso l’esperienza lavorativa, anche la più formativa possibile, andrebbe retribuita, perché in ogni caso è una prestazione lavorativa!

La Promessa è il secondo pilastro: l’economia della promessa funziona, sostanzialmente, perché si basa sulla menzogna per la quale la prestazione lavorativa non sarebbe gratuita, ma anticipata rispetto alla corresponsione di salario. Un enorme castello di bugie che alimenta la mistificazione per cui iniziando a lavorare gratis, riempiendo righe di curriculum, facendo esperienza (!) ci stiamo costruendo la strada per il lavoro retribuito. La bugia è così ben raccontata che occulta il dato fondamentale: nello stesso istante in cui noi entriamo in questa logica ne sanciamo la ripetizione e la ciclicità; quando accettiamo di lavorare gratis per un qualsiasi padrone, lo stiamo accettando anche per chi verrà dopo di noi, facendo svanire il nostro fragile sogno e “rubandoci” il posto!

Se dunque “l’opportunità” di lavorare gratis in un’azienda non è poi così tanto opportuna, almeno per noi, a chi giova questa riforma?Nel 1963 uscì nelle sale cinematografiche Le mani sulla città di Francesco Rosi, un film in cui speculatori edilizi senza scrupoli, trovando appoggio nel potere politico, sfruttano il processo di urbanizzazione a proprio vantaggio. Lo stesso soggetto potrebbe adattarsi perfettamente alla scuola. Se il Governo Renzi ha interpretato il proprio ruolo – quello di un servizievole potere politico – alla perfezione, la parte degli speculatori spetta oggi senz’altro a Confindustria, il sindacato dei grandi imprenditori italiani.

È qui infatti che bisogna cercare le ragioni della Buona Scuola. In un convegno del 13 ottobre 2015 interamente dedicato all’istruzione, Confindustria indicava chiaramente quali erano gli obiettivi della riforma: “l’integrazione tra sistema di istruzione e lavoro in azienda perché strategica per la crescita non solo economica e occupazionale, ma anche culturale del paese”.

Di quale cultura parla Confindustria? Non il vecchio “sapere” scolastico, ma il moderno “saper fare”, frutto chiaramente di una “coprogettazione” tra istituzioni scolastiche e imprese “volta ad adeguare la funzione educativa all’etica del lavoro delle imprese”. Tradotto in altri termini, per i padroni l’obiettivo non è solo quello di incrementare le ore dedicate all’alternanza, ma quella di ripensare “la stessa funzione educativa, formativa e socializzante della scuola”. In altre parole, di portare a termine il processo di asservimento della scuola alle imprese, che potranno così non solo appaltare totalmente al pubblico il servizio di formazione del lavoratore di cui hanno bisogno, ma anche formare a quella cultura dell’obbedienza e della sottomissione, per cui il lavoratore non è più individuo cosciente, artefice del destino proprio e collettivo, ma uno strumento nelle mani del padrone. Che si spera stia il più zitto possibile, che se oggi serve, si usa, se domani non serve più, si butta.

Per questo già nella Buona Scuola si apre la possibilità di modificare il curriculum dello studente attraverso l’inserimento di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno proposti direttamente dalle imprese; per questo alla maturità l’alternanza scuola lavoro è diventata una vera e propria materia d’esame; per questo Confindustria ha chiesto “incentivi e sgravi fiscali per le imprese che ospitano studenti” e la “sufficiente copertura finanziaria per il coordinamento, la co-progettazione, la pianificazione” dei percorsi, richiesta cui il Governo Renzi ha già risposto stanziando 100 mln di euro annui, la cui destinazione pare quanto mai ambigua.

Anche nel Contratto del “governo del cambiamento”, al di là dei proclami, l’alternanza scuola lavoro è rimasta un nodo centralissimo. Essa rimane requisito per l’ammissione all’esame di Stato e restare oggetto dell’esame orale. Inoltre, ed è qui il bello, la legge di stabilità 2018 contiene sgravi fiscali per le imprese che assumeranno giovani che avranno svolto il 30% dell’alternanza scuola lavoro nella stessa azienda, se assunti a 6 mesi dal diploma o dalla laurea: il 100% dei contributi il 1° anno, e il 50% il 2° e il 3° anno

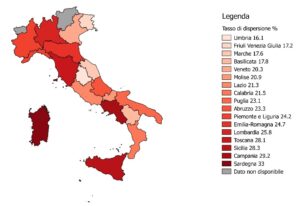

Sembra, insomma, che da Renzi a Conte poco o nulla sia cambiato: quando il Governo afferma di voler avvicinare la scuola al territorio, intende in realtà asservire la scuola alle imprese. Tutti gli altri soggetti che in quel territorio ci vivono sono tagliati fuori dall’equazione! È lo stesso concetto di servizio pubblico che viene distorto: non più presidio in grado di rispondere ai bisogni (educativi, in questo caso) di tutti – dentro e oltre l’orario scolastico –, bensì strumento ad uso e consumo dell’imprenditore, sostenuto però dai soldi pubblici. Il bello è che in questo modo il Governo non solo rinuncia ad occuparsi dei veri problemi della scuola, non solo regala forza lavoro gratuita – con tanto di sgravi e sussidi – a imprese che non assumono più, se non a condizioni molto peggiori di quanto non facessero in precedenza, ma vi affida la trasmissione della conoscenza – e la sua produzione, e ciò in un momento in cui, pur di salvaguardare i profitti, le aziende hanno rinunciato ad innovare per sé stesse: tra il 1995 e il 2017 – e in misura accentuata in seguito all’esplodere della crisi – gli investimenti sono calati, addirittura contraendosi in relazione al PIL (- 1,51%).12 Ciò è ancor più vero nelle scuole del Sud, circondate da un deserto industriale fatto di delocalizzazioni, abbandono e crisi, un deserto in cui non tanto e non solo l’alternanza scuola lavoro, ma lo stesso concetto di attività pratica e di laboratorio, sono e saranno un miraggio per la maggioranza degli studenti. Quanta possibilità di crescita, quanta capacità di lettura, calcolo, progettazione, percezione organica della realtà, studio attento dei fenomeni della natura e delle interconnessioni che uniscono ogni fenomeno con l’altro, quanta conoscenza delle società umane, quanta cultura artistica, tecnologica, letteraria, musicale, quante idee per salvare il mondo, quanto di un futuro migliore stiamo sacrificando sull’altare del profitto?Mentre l’impianto della legge 107 viene sostanzialmente conservato, i problemi della scuola restano irrisolti. Uno fra tutti, la dispersione scolastica, che in Italia rappresenta la percentuale di coloro che, seppur iscritti a scuola, la abbandonano e non giungono mai a finirla. Nell’ultimo ciclo della secondaria superiore, cioè l’ultimo quinquennio, si calcola intorno alle 151.555 ragazze e ragazzi. In termini percentuali, parliamo del 24,7% degli iscritti al 1° anno di cinque anni prima: un livello allarmante, soprattutto se consideriamo i già bassi livelli di scolarizzazione del nostro paese.

Dispersione è una di quelle parole strane, in voga tra gli esperti, che riesce a nominare un fenomeno senza specificarne l’origine. Non a caso è una parola diffusasi negli anni ottanta, dopo la chiusura del ciclo politico e culturale apertosi con il Sessantotto, subentrata in sostituzione di un’altra, ben più descrittiva: selezione. Selezione scolastica significa infatti esclusione consapevole di alcuni gruppi sociali dal godimento del diritto allo studio. Se infatti andiamo a guardare dentro i dati dell’a.s. 2017 -2018, scopriamo che la selezione agisce in maniera assai differente, in base al settore scolastico d’appartenenza:

Liceo classico: 17,7%

Ex-Istituto magistrale: 18,0

Liceo scientifico: 19,8%

Istituto d’arte/ Liceo Artistico: 20,6%

Istituto tecnico: 27,3%

Istituto professionale: 32,1%

Le scuole dove c’è più selezione sono quelle dove è più alta la presenza di studenti provenienti dalle classi popolari, che quindi sono quelle maggiormente escluse da un diritto che si vorrebbe universale!

Le cause del fenomeno si chiarificano meglio andando ad osservarne la distribuzione geografica. Sono infatti due le tipologie di province che presentano alte percentuali di abbandono scolastico:

1) Province caratterizzate da alti tassi di disoccupazione e di disagio socio-economico in cui sono i servizi pubblici a mancare e le famiglie non ce la fanno a fornire adeguato sostegno ai propri figli, attratti dal lavoro nero e da quello illegale che costituiscono spesso un’alternativa alla scuola (es. Palermo, Napoli, Sassari, Catania, Caltanissetta);

2) Province ad alta presenza di attività produttive e ad alto tasso di immigrazione, in cui la frequenza di ritardi nell’apprendimento, unita all’attrattività del lavoro in azienda, spingono molti studenti fuori dalla scuola (es. Brescia, Bergamo, Prato, Novara, Reggio Emilia).

Anche dal punto di vista dei livelli di apprendimento, le rilevazioni Invalsi registrano impietosamente un ritardo degli studenti dei tecnici e dei professionali rispetto ai loro coetanei dei licei, in materie fondamentali come italiano, matematica e inglese.

È come se la scuola italiana oggi fosse una grande carta copiativa, che riproduce (e dunque cristallizza, mascherandole dietro lo strumento apparentemente imparziale del voto e della scelta scolastica) differenze di classe, di reddito, culturali. Certo, non si può chiedere alla scuola di abolire disparità e diseguaglianze che sono fuori da essa, ma si può pretendere che la scuola faccia di tutto per combattere tali disparità e diseguaglianze. Per strappare i ragazzi delle periferie d’Italia alla subalternità sociale e culturale, bisogna intervenire laddove c’è più bisogno, bisogna che la scuola sia più invogliante, più utile, più pronta, più formativa (nel senso più generale del termine) di quanto non sia ora. Più scuola dovrebbe voler dire infatti più opportunità di apprendimento, dalla capacità di leggere il mondo naturale e quello sociale, all’imparare in maniera seria le basi necessarie per i vari mestieri, non in senso puramente strumentale, ma nella capacità di comprendere i passaggi storici che hanno portato l’essere umano a sviluppare determinati processi pratici e determinati strumenti. Soprattutto, in una società diseguale come la nostra, più scuola vorrebbe poter dire “pensare alla pari” degli altri, contrastare la formazione di cittadini di seria A, B,C, etc., sviluppare capacità critiche, invece di essere esposti, come canne al vento, alle seduzioni del pensiero dominante.

La scuola è invece investita, dall’alto, da un lato, da un abbandono lento delle strutture, edilizie, umane – basti pensare al numero enorme di precari che mandano avanti la baracca – ma anche didattiche – non esistono ancora specifici percorsi universitari di formazione dei docenti delle scuole secondarie, aggiornati alle più moderne tecniche didattiche, pedagogiche, etc. – dall’altro da un tentativo cosciente di renderla più selettiva. E’ di quest’anno la notizia che l’insegnamento di storia nei professionali è stato tagliato, in seguito all’applicazione della Buona Scuola da parte del Ministro Bussetti. Ciò è conseguenza del taglio dell’Area di insegnamento comune (quella, per intendersi, che contiene le discipline di base: italiano, matematica, storia, inglese, scienze motorie), a discapito dell’area di indirizzo, che è la stessa che contiene l’alternanza scuola lavoro. Decisione che fa il paio con il taglio diseguale delle ore di alternanza scuola lavoro, che resta il doppio nelle scuole professionali, rispetto a quella portata avanti nei licei. Questo vuol dire che ritorna ad acuirsi l’antico dualismo del nostro sistema scolastico, diviso tra la scuola delle élites, disinteressata, rivolta principalmente alla prosecuzione degli studi all’università, e tante scuole strumentali, rivolte esclusivamente alla formazione di lavoratori specializzati in alcune specifiche mansioni. Una tendenza che non solo è ingiustamente classista, ma è talmente anacronistica da risultare nel medio periodo dannosa per lo sviluppo dello stesso paese.

Meglio delle parole parlano i fatti: negli ultimi 13 anni si è registrata una drastica diminuzione degli iscritti all’università, che solo nel 2015 ha visto un’inversione di tendenza. Ma è scomponendo il dato complessivo che emerge la realtà: se nell’A.A. 2004/5 gli immatricolati provenienti dai licei erano il 49% e quelli provenienti dai tecnici e dai professionali il 42%, nel 2017/8 i primi salivano al 62% delle nuove matricole, mentre i secondi declinavano al 28%, con una diminuzione che ha investito particolarmente gli atenei e le scuole Sud. Una situazione prodotta dai tagli al diritto allo studio operati negli ultimi vent’anni, che non potrà che aggravarsi se dovesse passare la proposta di regionalizzazione proposta guarda caso dalla componente leghista del governo giallo-verde, ed appoggiata dallo stesso Di Maio.

Sta di fatto che il nuovo governo, pur presentandosi come innovatore, non si discosta affatto dalla linea dei suoi predecessori. Non punta all’aumento delle strutture dei laboratori, non favorisce una strutturazione dei programmi basata sulle esigenze degli studenti, non attenua affatto il dualismo della scuola italiana, divisa in rami privilegiati e rami subalterni. Come abbiamo visto, però, gli unici due modi per invertire la tendenza alla selezione, sono un serio investimento nella scuola pubblica e in particolare nell’edilizia e nelle attività di laboratorio, ossia nella moltiplicazione, e non nella riduzione, della capacità della scuola di tutti, di adeguarsi alla topografia della vita sociale, alle mille conoscenze, esigenze ed interessi con cui tutti abbiamo diritto a poterci confrontare.È evidente che per rispondere efficacemente al progetto di Confindustria e quindi a quello del Governo, occorre cambiare paradigma. L’alternanza scuola lavoro è infatti l’asse portante di un modello di istruzione che è già, almeno in parte, applicato e quindi già in grado di provocare – come accennato in precedenza – effetti concreti. Non si può mettere in critica questa riforma senza coinvolgere le altre leggi intervenute a ridefinire il concetto stesso di scuola pubblica – da Berlinguer in avanti – e senza connettersi a quanto, in parallelo – dal pacchetto Treu fino al Jobs Act – è cambiato in tema di regolamentazione del lavoro salariato. All’interno di quel modello, non possiamo che rifiutare in toto l’alternanza scuola lavoro, in quanto, da un lato, fattore ulteriore di precarizzazione dei lavoratori presenti e futuri, e, dall’altro, in quanto innesco per una ulteriore dequalificazione dell’istruzione pubblica.

Esistono tuttavia degli spazi concreti entro cui muoversi per mettere i bastoni tra le ruote al progetto complessivo della Buona scuola, per farne emergere le contraddizioni ed evitare l’assuefazione: non sono stati pochi coloro che in questi anni hanno denunciato l’assurdità dell’alternanza scuola lavoro. Non sono pochi quelli che, quotidianamente, nel privato delle proprie vite, rifiutano proposte umilianti, di fronte all’ipotesi di lavorare gratis si alzano, girano i tacchi e se ne vanno. Del resto, la guerriglia ideologica del Capitale può essere efficace quanto vogliamo, ma davanti alla necessità materiale di campare non ci sono promesse che tengano, ogni illusione svanisce: tu non mi paghi? Io non lavoro!

Chiediamo poche, semplici cose:

– Il diritto a ripensare a un modello scolastico inclusivo, pubblico e democratico. Vogliamo una scuola che escluda l’autoritarismo in tutte le sue forme e che rifiuti le logiche di mercato e la competitività come principi fondanti dei percorsi formativi. Siamo contro l’aziendalizzazione della scuola pubblica, la retorica della meritocrazia e la didattica per competenze. Chiediamo il diritto ad immaginare una scuola diversa, libera dall’ossessione valutativa, dalla quantificazione dell’apprendimento e della pretesa di misurare tutto, anche la nostra crescita culturale e personale.

– Una scuola di qualità che renda effettivo il diritto allo studio per tutti, contro la regionalizzazione delle disuguaglianze. Perché i dati parlano chiaro: la disparità sociale inizia fra i banchi di scuola! Chi non può permetterselo abbandona o si accontenta. La polarizzazione fra scuole di serie A e B crea i futuri precari e la futura élite. In oltre i divari fra Nord e Sud Italia, tra Centro e Periferia, tra Provincia e Metropoli non vengono che aumentati a dismisura, creando scuole d’eccellenza e scuole parcheggio. Le disuguaglianze verranno solo che implementate grazie al potenziamento dell’autonomia scolastica regionale annunciato dal ministro Bussetti. Non possiamo che dirci contrari a questo provvedimento che mina le fondamenta dei più basilari principi (costituzionale) di solidarietà e di redistribuzione su base nazionale.

– L’abolizione dell’Alternanza Scuola-Lavoro e della legge 107/15 (Buona Scuola). Perché il modello creato dalla legge 107 ha dato vita all’ultima frontiera dello sfruttamento di lavoro, anche minorile. Ha piegato definitivamente la scuola al privato e alle imprese. Ha portato profitto nelle tasche delle grandi aziende e obbligato gli studenti ad obbedire, creando un enorme esercito di manodopera gratuita, da subito abituata alla flessibilità, al precariato e a dover chinare la testa verso i padroni di oggi e di domani. E ad un sistema che ha alla base lo sfruttamento degli studenti e la manipolazione ideologica delle nuove generazioni non si risponde applicando migliorie, ma chiedendone la totale abolizione.

– La re-internalizzazione delle attività di alternanza nelle scuole e il potenziamento delle attività di laboratorio all’interno dei nostri istituti. Perché la “parte pratica” dell’istruttoria che dicono manchi nelle ore di scuola è quella che ci è stata tolta tagliando i laboratori. La nostra proposta è di potenziare le attività interne alle scuole chiedendone un aumento dei fondi e degli investimenti pubblici.

– L’abolizione delle prove Invalsi e la loro sostituzione con rilevazioni che abbiano carattere puramente scientifico e comparativo, che non abbiano cioè valore ai fini della valutazione. Perché standardizzano lo studente e lo pongono davanti a una condizione di brutale competizione. Tolgono valore all’apprendimento di contenuti culturali e annichiliscono non solo gli studenti, ma anche il ruolo del docente. L’apprendimento non può essere valutato con un quiz a crocette fintamente oggettivo perché la formazione è un processo complesso che ha molto a che fare con le specificità personali. I test INVALSI non fanno altro che stigmatizzare le scuole dividendole tra scuole di serie A e scuole di serie B.

– Scuole senza Forze dell’Ordine, contro il decreto “Scuole Sicure”. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, per noi le uniche “Scuole Sicure” sono quelle che non ci crollano in testa! Si parla di 2,5 milioni stanziati per questo decreto, mentre all’istruzione pubblica ne sono stati tagliati, come annuncia il decreto fiscale, 14 MILIONI. E’ il momento di invertire la rotta. Non vogliamo più aspettare.

– L’aumento dei fondi stanziati per l’Edilizia Scolastica. Non servono altri milioni spesi in repressione e sorveglianza bensì un investimento massiccio e ragionato che porti ad un piano nazionale di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, perché siamo stufi di soffitti che crollano ogni giorno, mettendo a rischio l’incolumità degli studenti e dei docenti. In Italia di 5.725 edifici scolastici il 46,8% necessita di interventi urgenti di manutenzione, il 40% degli istituti si trova in un’area a rischio sismico, solo il 42,2% degli edifici risulta essere dotato di certificato di prevenzione incendi, il 60,4% di agibilità e il 53,7% di collaudo statico.